Notre sécurité affective impacte notre façon d’être en relation avec l’Autre. Ainsi, dans des situations de séparation, cette sécurité intérieure permet de traverser ce qui se vit sans qu’une trop grande angoisse d’abandon surgisse. La solitude est possible sans perdre notre créativité ni notre productivité.

Par ailleurs, cette sécurité permet de vivre des situations de contact sans craindre que l’Autre nous envahisse.

In fine, cette sécurité intérieure conditionne notre perception de l’Autre : Il n’est ni une menace, ni un refuge ultime sécuritaire. La relation se fait dans un rapport d’interdépendance serein et accepté qui permet l’émergence de liens inter-personnels affectifs durables et importants entre deux personnes.

Transposé dans une configuration amoureuse, la relation est aimante et confiante. Cela ne signifie pas que la relation se vit au beau fixe mais des moments d’intensité peuvent se retrouver, se recréer, comme au début de la relation.

Quand la sécurité affective est fragile…

Quand la sécurité affective est fragile, la façon d’être en relation va emprunter d’autres voies évoquées ci-après :

La façon de témoigner de l’affection

La capacité à éprouver une expérience chaleureuse et à l’exprimer à l’Autre est un des élément central d’une relation d’interdépendance.

Insécures, les personnes semblent incapables de manifester une quelconque chaleur. Plutôt réservées, elles choisissent des activités solitaires. D’autres, en revanche peuvent se montrer excessivement et prématurément chaleureuses à l’endroit de personnes qu’elles connaissent à peine.

La façon de chercher le réconfort

Chercher le réconfort lorsqu’on est en difficulté, voire en détresse est également une manifestation importante d’une relation interdépendante.

Insécures, les personnes auront tendance à s’isoler lorsqu’elles sont en difficulté ou en souffrance. Plus elles vont mal, moins on les voit, comme si elles n’étaient pas présentables. Lorsqu’elles sont au contact de leurs blessures, relationner semble impossible.

Quelquefois la personne peut mettre l’Autre dans une souffrance analogue et accrue. Ensuite, elle le soigne et se faisant, elle se soigne elle-même. Il s’agit bien sûr de processus inconscients.

Le rapport au soutien d’autrui

Insécures, les personnes peuvent manifester une dépendance excessive à l’égard du soutien d’autrui. Dès que le soutien n’est plus là, elles ont tendance à « retomber ». Inversement, d’autres ne cherchent, ni n’utilisent le soutien de leur entourage.

La façon de coopérer

Quand elles sont sollicitées, les personnes insécures pourront être totalement et prématurément consentantes. Ainsi, la possibilité d’être en désaccord, de confronter leur interlocuteur dans une rencontre dynamique et co-créative ne leur est pas envisageable.

La façon d’explorer le monde

Certaines personnes pourront partir à l’aventure avec une forme de témérité, de mise en danger « sans filet ». À l’inverse, l’autre facette de cette insécurité pourra se manifester sous forme de difficultés à aller vers le monde, à l’explorer.

Des comportements de contrôle

Certaines personnes insécures pourront exercer un contrôle excessif et punitif sur l’Autre, dans une forme de « sollicitude » qui enferme. Tous les besoins de l’Autre sont décodés, anticipés, satisfaits avant même qu’ils aient pu émerger. Il ne peut rien faire qui échappe à leur contrôle.

Une réponse inattendue au retour de personnes aimées

Après un éloignement physique ou psychologique, des personnes insécures pourront être indifférentes, ou bouder, au retour d’une personne aimée, comme si le lien avait cessé d’exister.

Ces différents mécanismes sont très souvent inconscients, automatiques. Ils se rejouent dans des liens intimes tout au long de la vie, tout en offrant la possibilité de les réactualiser, de les transformer.

L’accroissement de la sécurité affective

Au départ la sécurité affective se construit à partir de la rencontre entre le bébé et son environnement. Cette rencontre est une aventure conditionnée, tant par les forces et fragilités du bébé, que par celles du milieu qui l’entoure. Elle aboutit à des modalités d’attachement différentes. Et comme le disait Bowlby, «l’attachement est actif depuis le berceau jusqu’à la tombe ». Pour autant, le mode d’attachement pourra évoluer, se réactualiser.

Nous connaissons l’importance du toucher et du contact physique comme premiers modes relationnels. Non seulement le contact physique transmet le holding (maintien) sécure, mais il active des fonctions du système nerveux central qui contrôlent les comportements d’attachement. Aussi, les approches de thérapie psycho-corporelles pratiquées dans un cadre clinique, éthique et déontologique clair et défini, pourront réactiver des mémoires cellulaires et corporelles qui mobilisent les comportements d’attachement.

Au-delà de thérapie, des relations intimes fortes respectueuses et nourrissantes pourront se révéler extrêmement transformatrices, donnant l’occasion de rencontrer d’autres figures d’attachement.

Et pour trouver quelles sont nos figures d’attachement, il suffit de nous poser cette question :

« Quand je ne vais pas bien, que je viens d’avoir un gros souci, à qui ai-je envie de me confier ? De qui ai-je besoin

de me rapprocher (par évocation, coup de téléphone ou physiquement) ? »

La sécurité affective impacte la dynamique relationnelle avec l’Autre dans une variété de contextes, et particulièrement dans celui des relations intimes. Elle fonde la qualité et la solidité de nos engagements.

Pour aller plus loin

Cet article vous aura peut-être interpellé/e ? Je reçois sur rendez-vous à mon cabinet ou par téléphone/ visio. Ma pratique thérapeutique se base sur la gestalt-thérapie mais pas seulement. Pour plus d’informations, consulter la page présentation.

Suggestions d’articles en lien avec celui-ci :

– La peau et le toucher

– La dépendance affective

– L’attachement

Sources

DELISLE Gilles. Les pathologies de la personnalité – perspectives développementales. Les Éditions du CIG, 2004.

GUEDENEY Nicole. L’attachement : un lien vital. Éditions Fabert. Yapaka.be, 2010.

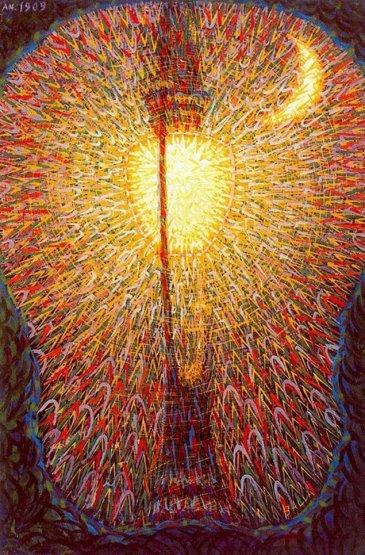

Illustration mise en avant : Œuvre de Giacomo Balla

Reproduction autorisée de l’article sous réserve de respecter l’intégralité du texte (hormis le paragraphe « Pour aller plus loin ») et de citer la source www.psy-gestalt-nancy.com